Grandir en Europe depuis 1945

(TERMINÉ EN 2020)

Au cours des 70 dernières années, en Europe, d’un groupe qui subissait l’histoire, les jeunes sont devenus un groupe qui fait l’histoire. L’exposition porte son regard sur quatre générations de jeunes devenus adultes à des moments cruciaux de l’histoire européenne : la fin des années 1940, les années 1960, les années 1980 et les années 2000. Elle s'arrête sur les expériences clés de la jeunesse : l’éducation et l’emploi, la formation d’une identité et la rencontre de l’amour.

Ces expériences sont inévitablement façonnées par la politique, la société, la culture et l’économie du moment. Être jeune dans une société riche et libre est une expérience très différente de celle vécue par une jeunesse marquée par la pauvreté ou l’oppression politique.

Dans toute l’Europe, les jeunes choisissent de rompre avec les valeurs de leurs parents et se voient comme une génération différente : «ma génération». Ils forgent leur propre culture avec leurs propres valeurs, des valeurs pour lesquelles les jeunes sont prêts à se battre ou même à mourir.

Mais si cette exposition porte sur les jeunes, elle n’est pas uniquement pour eux. Nous avons tous été jeunes un jour, et même si la jeunesse est fugace, on l’oublie rarement.

Galerie vidéo 1: l’histoire derrière les objets

Objet donné à la Maison de l’histoire européenne par la section néerlandaise du projet Memorial Quilt SIDA.

Patchwork des noms (des morts du SIDA) – Interview pour Jeunesse rebelle

Une image vaut mille mots. Découvrez le journal rédigé et illustré par le soldat néerlandais Flip Peeters pendant la guerre d’indépendance indonésienne (1948-1950). Ce journal a été présenté dans le cadre de l’exposition «Jeunesse rebelle».

Journal de guerre illustré d’un soldat de l’armée néerlandaise pendant la guerre d’indépendance indonésienne

Juan Busquets a rejoint le Maquis (résistance armée au régime franquiste) à l’âge de 21 ans. Il nous raconte l’histoire de cette boîte à musique qu’il a fabriquée à cette époque et qu’il nous a prêtée dans le cadre de l’exposition «Jeunesse rebelle».

Interview – Boîte à musique fabriquée à la main par un opposant au régime du Général Franco

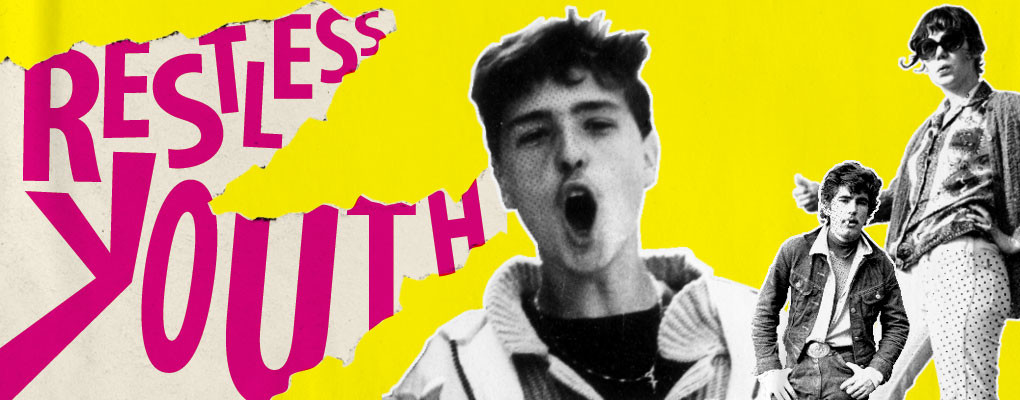

Installation de notre exposition temporaire «Jeunesse rebelle», qui retrace les moments clés de l’histoire européenne vécus par quatre générations de jeunes: la fin des années 1940, les années 1960, les années 1980 et les années 2000.

Les coulisses de l’exposition «Jeunesse rebelle»

Galerie vidéo 2: l’histoire derrière les objets

Entretien avec Terje Toomistu, collectionneur et chercheur

Mouvement soviétique hippie

Les jeunes Européens ont offert au musée des objets liés aux actions de protestation contre le changement climatique, notamment une copie du discours de Greta Thunberg, des banderoles de protestation et un costume fabriqués avec des déchets plastiques marins. Ces objets ont été présentés dans l’exposition «Jeunesse rebelle».

Dons d’objets liés à la lutte contre le changement climatique

Découvrez les photographies prises par Olivia Heussler lors des manifestations de la jeunesse zurichoise dans les années 1980. Une sélection de photos est présentée dans l’exposition «Jeunesse rebelle», dans la section «Entre espoir et désespoir».

Entre désespoir et espoir – une histoire de photographe

En 70 ans, les jeunes Européens qui n’étaient alors que des témoins de l’histoire en sont devenus les acteurs. Explorez les quatre sections de l’exposition dans cette vidéo de présentation.

Tour d’horizon de l’exposition temporaire «Jeunesse rebelle»

Génération silencieuse ?

La Seconde Guerre mondiale a profondément traumatisé les jeunes et leurs familles. Ils ont perdu des êtres chers ou en ont été séparés. Les bases de la vie quotidienne sont en ruine. Dans un contexte de pénurie, les jeunes tentent de reconstruire leur vie. Des robes de mariage faites de toile de parachute et des caches en carton pour des gâteaux de mariage symbolisent les efforts pour recréer un sentiment de stabilité et de normalité.

Section "Désir de normalité", Tinker imagineers, Utrecht, Pays-Bas

Malheureusement, la fin de la guerre ne signifie pas toujoursla fin de la violence et la paix pour tous. Les conflits sous forme de guerres et de mouvements d'opposition se poursuivent dans de nombreux pays. Au lieu de profiter de la liberté longuement désirée, les jeunes sont de nouveau touchés par la violence. Dans les nouveaux régimes communistes créés en Europe de l'Est, les jeunes s’impliquent dans un certain nombre de mouvements de résistance, à la fois pacifiques et armés.

Il portait la scie sur le dos lors d'une attaque surprise. Kokk s'est fait tirer dessus mais la scie a arrêté la balle et il n'a pas été blessé. Cependant, en 1949, Kokk est déporté en Sibérie, où il meurt.

"Fragile hope", Scie qui a sauvé la vie du Frère de la Forêt Kokk. Union soviétique (Estonie). 1944–1949 Eesti Rahva Muuseum, Tartu, Estonia

Au lendemain de la guerre, il n'existe pas encore de culture jeune bien spécifique en Europe. Cependant, les cultures émergentes, influencées par l’Amérique, attirent un grand nombre de jeunes européens qui souhaitent exprimer leur individualité et leur opposition face à la conformité de la société. Différentes sous-cultures apparaissent dans presque tous les pays : Les Teddy Boys et Rockers au Royaume-Uni, les Blousons noirs en France, les Teppisti en Italie, les Nozem aux Pays-Bas, les Halbstarken en Allemagne, les Bikiniarze en Pologne, les Jampecok en Hongrie, les Malagambisti en Roumanie, les Potápkas, les Páseks in Tchécoslovaquie et les Stilyagi en Union soviétique.

Les gouvernements des pays d’Europe de l'Est et de l'Ouest s’inquiètent de la montée des sous-cultures chez les jeunes. De plus en plus, les autorités considèrent ces jeunes gens comme des voyous et des délinquants juvéniles, et les harcèlent à cause de leur apparence.

Tinker imagineers, Utrecht, Pays-Bas

Les jeunes et les mouvements de jeunes en Europe expriment un désir de paix, rendu possible parce qu’ils se rencontrent et se parlent au-delà des frontières nationales. La jeunesse est décrite comme belle, forte et - avec les symboles de la paix - unie sur le plan international dans la lutte pour la liberté. Des rassemblements internationaux de jeunes sont organisés dans toute l'Europe pour œuvrer à la réconciliation d’après-guerre.

La guerre froide modifie cette situation, alors que la domination soviétique s'empare de l'Europe de l'Est, l'isole et bouleverse les échanges internationaux. Les jeunes et la jeunesse deviennent une arme clé dans la guerre de propagande entre l'Est et l'Ouest.

Tinker Imagineers, Utrecht, Pays-Bas

Génération Révolution

Musique et mode dans les années 60

Tinker Imagineers, Utrecht, Pays-Bas

La mode reflétant les changements sociaux dans les années 60

(En partant de gauche) Robe en papier Papitex, mini-jupe “Bull’s-Eye” de Pierre Cardin, robe dessinée par le collectif suédois Mah-Jong

Scooter soviétique «Vyatka» VP150

Union soviétique. 1960

Veste en daim brune portée par John Lennon (1940–1980) pendant les enregistrements de «With the Beatles» (1963).

National Museums Liverpool, Liverpool, Royaume-Uni

Entre espoir et désespoir

Le chômage élevé des jeunes pousse un grand nombre à poursuivre leurs études et à repousser leur entrée dans la vie active. La frustration grandit également en Europe de l’Est, où les jeunes voient peu de chances de progresser au sein du communisme défaillant. Un refrain commun apparaît dans la musique des jeunes : «No Future» (aucun avenir). La stagnation économique, culturelle et politique inspire de nouveaux genres et sous-cultures. Le mouvement punk par exemple cherche à choquer et à offenser, exprimant une critique de la société et du style de vie contemporains partout en Europe.

Veste Punk en cuir et métal d'Union soviétique (Estonie) Section années 80

En 1980/81, une vague de protestations dans les rues, de squattages et d’affrontements avec la police éclate. Les jeunes sont insatisfaits du régime actuel mais n’arrivent pas à trouver une solution de remplacement.

Le chômage et les tensions raciales et religieuses conduisent également à des affrontements sanglants, impliquant souvent des jeunes.

À l’Est, les jeunes se soucient plus de la paix, de la liberté et des droits de l’homme. Ils joueront un rôle déterminant dans le mouvement en faveur de réformes et de l’autonomie.

Uniforme de l’Armée de l’Air soviétique, avec décorations artisanales. Union soviétique (Lettonie). Années 1980 Latvijas Okupācijas muzejs, Riga, Lettonie

Au début des années 1980, les changements promis par la révolution sexuelle semblent sur le point de se concrétiser. La contraception est de plus en plus accessible et les femmes obtiennent les moyens de maîtriser les décisions concernant leur corps. Les jeunes Européens ont des relations sexuelles plus tôt et avant le mariage. Les rapports sexuels au hasard d’une rencontre sont mieux acceptés par les jeunes, hommes et femmes. L’homosexualité devient plus visible. Les relations sexuelles sont considérées comme plus faciles. Mais l’apparition du SIDA transforme radicalement les vies et les comportements sexuels.

Patchwork commémoratif néerlandais pour le SIDA, 1990-2014 Donation du Stichting NAMENproject, Amsterdam, Pays-Bas

Les yuppies, jeunes cadres des villes, sont les «gagnants» de la reprise économique, montrant leur succès dans chaque facette de leur vie. Les vidéoclips, hypervisuels et commerciaux, mettent en lumière l’internationalisme croissant et la conscience de l’importance de l’image dans la culture des jeunes. Au début des années 1990, la mobilité dans l’éducation et l’emploi, associée à la hausse du niveau de vie et à l'estompement des divisions politiques, crée une image de la jeunesse à la fois cosmopolite et tournée vers l’extérieur.

Chambre de 'Yuppies' (années 80) Tinker imagineers, Utrecht, Pays-Bas

Génération moi ?

Section années 2000 #Protest

Tinker imagineers, Utrecht, Pays-Bas

Chargeur biologique Biootech

Fabriqué par la start-up espagnole "Bioo"